Учебник остеохондроз позвоночника

Остеохондроз позвоночника - Жулев Н.М.

Год выпуска: 1999

Автор: Жулев Н.М., Бадзгарадзе Ю.Д., Жулев С.Н.

Жанр: Неврология

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Описание: Клиническая практика показывает» что в группе болезней позвоночника наибольший удельный вес приходится на заболевание, обозначаемое как остеохондроз позвоночника. Несмотря на противоречивые мнения об этиологии и патогенезе этого распространенного заболевания, большинство исследователей проблемы соглашаются, что ведущая роль в диагностике и лечении остеохондроза принадлежит невропатологам. Именно неврологические проявления остеохондроза позвоночника заставляют больных обращаться к врачу. При этом представления о том, что остеохондроз позвоночника проявляется лишь корешковыми компрессиями (радикулопатиями), не подтверждаются на практике. Дегенеративно-дистрофическому процессу подвергаются диски и мениксоиды, тела позвонков, собственный миолигаментарный аппарат позвоночника и его. суставы. Но надо иметь в виду, что вследствие раздражения нервных структур позвоночника возникают сложные нейро-рефлекторные синдромы с тоническими, нейродистрофическими, вегетативно-сосудистыми расстройствами. Эти рефлекторные синдромы обнаруживаются чаще, чем компрессионные радикулопатии. В свою очередь рефлекторные мышечно-тонические, нейродистрофические изменения мышечного аппарата создают условия для вторичной компрессии нервных стволов и их ветвей.

Диагностика заболеваний периферической нервной системы как следствие остеохондроза позвоночника не проста. Кажется, легко поставить диагноз дискогенного радикулита, пользуясь данными спондилографии, руководствуясь локализацией болей и расстройств чувствительности, симптомами натяжения спинальных корешков и снижением или отсутствием соответствующих рефлексов. Боли, расстройства чувствительности и движений в автономной зоне того или другого нерва влекут за собой рутинный диагноз «неврита», причем нередко без поисков этиологии и расшифровки патогенеза. Множественное симметричное поражение нервов в дистальных отделах конечностей с такой же легкостью приводит к заключению о полиневрите Так складывается ложное впечатление об отсутствии серьезных затруднений в диагностике заболеваний периферической нервной системы. Стандартный, недифференцированный диагноз допускает и стандартизацию лечебных мероприятий. Не принимается во внимание необходимость такой же, как и при заболеваниях центральной нервной системы, топической диагностики поражения периферических, двигательного и чувствительного, невронов — на всем их протяжении — от тела клетки в стволе мозга или сером веществе спинного мозга, нервных корешков и ганглиев до сплетения, ствола нерва и окончания аксонов в рабочем органе. Между тем дифференциальный диагноз поражения аксона возможен лишь с учетом точного значения уровня поражения, соответствующих этому уровню топических симптомов и синдромов, их особенностей. Достаточно сказать, что упорный болевой синдром, например брахиалгический, требует разграничения сирингомиелии, симпатической трункопатии, синдромов «выходного отверстия грудной клетки», корешковых спондилогенных синдромов, туннельных компрессионно-ишемических невропатий, плече-лопаточного периартроза, артрозо-артритов, миофасциопатий, эпикондилитов, а также заболеваний артерий и вен. Точная топическая диагностика поражения периферического нерва важна и по другим соображениям. В обширной и до сих пор малоизученной группе компрессионных невропатий отыскание топического уровня компрессии предопределяет раскрытие патогенеза и ориентирует в назначении патогенетической терапии. При этом опыт показывает, что компрессия аксона возможна на нескольких уровнях. Часто корешковая компрессия или раздражение вегетативных образований последовательно приводят в движение механизмы, усиливающие мышечный тонус вплоть до рефлекторного спазма, в свою очередь создающего условия компрессии сплетений или проксимальных отделов крупных нервных стволов, вслед за чем идет туннельная компрессия дистальных отделов тех или иных нервов. В этом примере очевидна возможность формирования «синдрома тройной компрессии» аксона и необходимость лечебных воздействий на всех трех уровнях. На практике же мы видим, что врач нередко в таких случаях ставит диагноз по принципу «черное» или «белое»: «дискогенный радикулит» или «плексит», либо «неврит», упуская из виду важность последовательного изучения всей системы периферического неврона и детальной расшифровки патогенеза болезни.

Таким образом, в результате таких комбинированных патогенных воздействий на спинальные корешки и нервы на различных уровнях хода аксона и политопической локализации процесса нередко, как показывает наш опыт, формируются множественные и многоуровневые радикулоневропатии, диагностическая расшифровка которых довольно трудна.

Сказанное выше позволяет убедиться в необычной сложности патогенеза неврологических синдромов остеохондроза позвоночника.

Остеохондроз позвоночника есть междисциплинарная проблема, находящаяся на стыке интересов многих клиницистов. Область эта в последние два-три десятилетия стала источником невероятного, почти необозримого количества статей и монографий. Диагноз остеохондроза позвоночника устанавливается настолько часто, что возникают предположения о каких-то социально значимых изменениях в образе жизни современного человека, либо о гипердиагностике болезни, подогреваемой бесконтрольным назначением спондилографии в каждом удобном или неудобном случае. Нередко рентгенография служит единственной опорой диагноза дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника при отсутствии убедительных клинических признаков.

Рентгенологически мы у каждого второго человека старше 20-25 лет определяет в той или иной степени косвенные признаки остеохондроза позвоночника. Это не значит, что немедленно надо приступать к лечению остеохондроза позвоночника. Многие ученые и больные задают вопрос, что такое остеохондроз: бич человечества или эволюция homo sapiens? Рентгенологический диагноз — остеохондроз позвоночника, без клинических проявлений — это своего рода технологический перекос, когда примат клиники подменяется дополнительным методом диагностики, стал модой в вертебрологии. «Не подлежит никакому сомнению, что в покрое платья Эскулапа существуют такие же моды, как и в более светских платьях. Поэтому, поднося научную чашу молодому, следует выждать, чтоб осела пена». Этот афоризм Гэтчинсона актуален и в наши дни. Можно смело утверждать, что сейчас «пена осела» во многом благодаря усилиям клинической неврологии.

Вряд ли возможно на современном уровне знаний ограничиваться диагнозом «остеохондроз». Упорный болевой синдром, двигательные, чувствительные, трофические и вегетативно-сосудистые расстройства, как свидетельствуют наблюдения, относить целиком на счет компрессии того или иного корешка одним-единственным выскользнувшим диском не всегда удается. Также ошибочно видеть причиной страданий больного только дегенеративно-дистрофические изменения на уровне одного позвонково-двигательного сегмента, ибо остеохондроз позвоночника есть системное заболевание.

Удивительно, что представления о «дискогенном радикулите» и о причинах его в виде компрессии одного-двух корешков и о том, что можно лечить такое заболевание с помощью удаления выпавшего диска, держались в научной литературе и в лечебной практике нейрохирургов очень долго. Со временем пришло понимание упрощенности такого подхода, и многие нейрохирурги отказались от чрезмерного радикализма в стремлении помочь больному лишь только за счет операции. После удаления одного диска, не говоря о вероятных осложнениях операции (в том числе в результате рубцово-спаечного процесса), многие врачи наблюдали ускоренное развитие дископатии в выше или ниже расположенных сегментах позвоночника, т. е немыслимо лечение системной болезни операциями на многих дисках при остеохондрозе позвоночника. Здесь уместна аналогия из стоматологии: удаление одного зуба при пародонтозе не предотвращает, а даже ускоряет дистрофию корней рядом расположенных зубов. Мыслимо ли лечение пародонтоза последовательным удалением и других зубов.

Очевидно, что интенсивно развивающаяся в настоящее время вертеброневрология, понимаемая как учение об остеохондрозе позвоночника и его неврологических синдромах, представляет собой комплексную проблему, в которой неврология должна занимать базисное положение. Отсюда вытекает важное положение о необходимости учета общих и частных закономерностей патогенеза болезни и ее ведущих синдромов для разработки эффективных методов патогенетической терапии. В этом плане и медикаментозная терапия не должна сводиться только к применению болеутоляющих средств, поскольку боль не есть симптом. А у каждого больного представляет особый синдром с целым рядом неодинаковых звеньев патогенеза (компрессия, отек, ишемия, гипоксия, ирритация симпатических приборов и т. д.), сопровождаемый личностными, весьма индивидуальными реакциями на боль. Боль из диагностического ориентира постепенно превращается уже в непосредственно патогенную силу, дающую в свою очередь начало многим вторичным синдромам, таким как изменение мышечного тонуса, нарушение биомеханики координированных движений, сосудисто-вегетативным, эндокринно-биохимическим сдвигам. Иными словами, под влиянием боли формируются сложные рефлекторные патологические реакции, часто в корне меняющие начальную клиническую картину болезни. Без специальных неврологических знаний невозможно установить сущность и последовательность причинно-следственных связей. Между тем в практической работе до сих пор предпочтение отдается патоморфологической оценке изменений позвоночника на основании спондилографии. Отсюда бытуют описательные характеристики в виде диагнозов «деформирующий спондилез», «деформирующий спондилоартроз», «лигаментоз», «грыжа Шморля», «дискоз» или общий собирательный диагноз «остеохондроз позвоночника» без расшифровки ведущего клинического проявления, а также особенностей патогенеза конкретного синдрома.

Этиотропное лечение остеохондроза позвоночника пока еще не разработано. Поэтому ведущая роль должна отводиться методам патогенетической терапии. Не только медикаментозные болеутоляющие средства, назначаемые внутрь или парентерально, но и лечебные новокаиновые, гидрокортизоновые и другие блокады, направленные на местный алгогенный источник, имеют важное значение в качестве элементов патогенетической терапии. Они представляют один из методов рефлекторной терапии, так же как и акупунктура, физиотерапия, различные приемы массажа, лечебной физкультуры, лечение с помощью вытяжения позвоночника, тракционная терапия).

Наряду с приведенными выше методами патогенетической терапии, которые входят в понятие рефлекторной терапии, особое место занимает мануальная терапия (иногда именуемая мануальной медициной. С декабря 1997 г. Минздравом РФ утверждена специальность — мануальная терапия).

Приемам мануальной терапии должны обучаться специалисты, имеющие неврологическую подготовку в области вертеброневрологии.

Мануальная терапия включает в себя три основных приема, которые требуют определенного времени выполнения: расслабляющий сегментарный массаж занимает 3-6 мин., мобилизация — 10-15 мин., манипуляция — 15-20 мин. Одновременно должна внушаться мысль о комплексном, научно обоснованном патогенетическом лечении различных вариантов дегенеративно-дистрофического заболевания позвоночника. Мануальная терапия — лишь один из лечебных приемов, а не панацея.

Книга в целом посвящена наиболее частым заболеваниям периферической нервной системы, обусловленным остеохондрозом позвоночника. При этом вертеброгенные (спондилогенные) неврологические синдромы составляют значительную ее часть. Освещается также современное состояние учения о туннельных компрессионно-ишемических невропатиях, многие из которых непосредственно связаны с остеохондрозом позвоночника или же служат предметом дифференциальной диагностики с вертеброгенными синдромами. Излагается методика клинического исследования больных, включая специальные методы, принятые в вертеброневрологии и мануальной медицине, а также дополнительные инструментальные и рентгенологические методы исследования.

Рекомендации по комплексному патогенетическому лечению включают как общепринятые, так и оригинальные способы терапии, ряд из которых защищен авторскими свидетельствами на изобретения и патентами РФ.

Авторы надеются, что книга окажется полезной многим клиницистам и особенно неврологам и мануальным терапевтам.

Содержание книги

«Остеохондроз позвоночника»

Статика и биомеханика позвоночника в норме

Анатомо-физиологические особенности интра- и экстра вертебральных структур

- Шейный отдел позвоночника

- Грудной отдел позвоночника

- Пояснично-крестцовый отдел позвоночника

- Основные сведения о сегментарной вегетативной иннервации

- Кровоснабжение спинного мозга

- Строение и функции нерва

- Физиология мышц

Рабочая систематизация поражений периферической нервной системы

Статика и биомеханика позвоночника при остеохондрозе и вопросы патогенеза

Вопросы этиологии, патогенеза и дифференциации туннельных невропатий с сходными вертеброгенными синдромами

Клиническое исследование

- Диагностические тесты, принятые в вертеброневроло гии

- Основные принципы диагностики туннельных невропатий

Дополнительные методы исследования

- Рентгенодиагностика

- Рентгенологическое исследование позвоночника 6, норме

- Рентгенодиагностика дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника

- Электрофизиологические методы диагностики туннельных невропатий

Клинические синдромы

- Клинические синдромы шейного остеохондроза, поражений плечевого сплетения и нервов рук

- Шейный остеохондроз

- Краниовертебральные аномалии

- Нейрорефлекторные синдромы плечевого пояса. Туннельные невропатии рук

- Остеохондроз грудного отдела позвоночника. Клинические синдромы поражения грудного отдела позвоночника

- Клинические синдромы пояснично-крестцового остеохондроза. Туннельные невропатии тазового пояса и ног

- Корешковые синдромы

- Поясничная компрессионная миелопатия

- Невропатии тазового пояса и ног

- Вертеброгенные васкулярные миелоишемии

Лечебные медикаментозные блокады

Акупунктура

Физиотерапия интра- и экстравертебральных синдромов

- Тракционная терапия

- Физиотерапевтические процедуры при вертебронев-рологических заболеваниях

- Метод функциональной иммобилизации при остеохондрозе позвоночника

- Физиотерапия туннельных невропатий

- Лазеротерапия

- Баротерапия

Мануальная медицина

Заключение

Список основной литературы

купить бумажную книгу: «Остеохондроз позвоночника»

скачать руководство: «Остеохондроз позвоночника»

Список литературыГенератор кроссвордовГенератор титульных листовТаблица истинности ONLINEПрочие ONLINE сервисы |

| В нашем каталогеОколостуденческоеЭто интересно...Наши контакты |

Книги про остеохондроз позвоночника

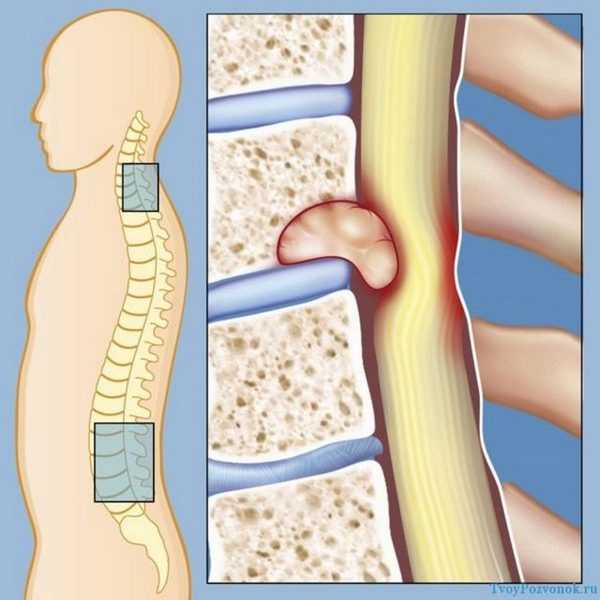

Остеохондроз позвоночника – это заболевание, связанное со старением и разрушением межпозвоночных дисков, что приводит к потере ими необходимой эластичности и в последствии к образованию межпозвоночных грыж. Они, в свою очередь приводят к защемлению нерва и, соответственно, болям в спине и отдельных органах, за работу которого отвечает нерв. Боль, малоподвижность, развитие воспалительных заболеваний становятся спутниками остеохондроза.

Можно ли остановить или предупредить этот разрушительный процесс? Конечно, да. Используя достижения современной медицины совместно с находками медицины народной, вы сможете вернуть себе гибкость и легкость движений, избавитесь от боли и страданий, снимите воспаление и вновь вернетесь к нормальной, полноценной жизни.

Содержание:

Юлия Сергеевна Попова — Остеохондроз. Самые эффективные методы лечения 1

Предисловие Этот вездесущий остеохондроз 1

Глава 1 Как устроен позвоночник 1

Глава 2 Проявления остеохондроза 4

Проявления шейного остеохондроза 4

Проявления грудного остеохондроза 5

Проявления поясничного остеохондроза 5

Глава 3 Что предлагают врачи 8

Лекарственные средства 8

Физиотерапия 12

Глава 4 Иглоукалывание и фитотерапия 14

Иглоукалывание 14

Фитотерапия 15

Глава 5 Остеопороз – верный спутник остеохондроза? 18

Упражнения, укрепляющие костную ткань 19

Упражнения для тренировки координации движений (профилактика падений) 20

Препараты для лечения и профилактики остеопороза и остеохондроза позвоночника 20

Глава 6 Баня и правка 21

Правка шеи 22

Правка поясницы 22

Тренировка-правка по методике И. А. Васильевой 22

Заключение Стареть или не стареть 22

Юлия Сергеевна Попова

Остеохондроз. Самые эффективные методы лечения

Данная книга не является учебником по медицине. Все рекомендации должны быть согласованы с лечащим врачом.

Предисловие Этот вездесущий остеохондроз

Если вы откроете любую научную или научно-популярную книгу, посвященную остеохондрозу, то уже с первых страниц узнаете, что до 80 % взрослого населения старше 25 лет бывают «выключены» этим недугом из активной работы. Причем «отдыхают» они на больничных листах долго. Остеохондроз – это признанный мировой лидер по количеству листов нетрудоспособности и числу дней заболевания. Одним словом, еще одна болезнь века. Правда, есть одно «но»…

Вы, уважаемый читатель, возможно, даже заподозрите автора в излишней въедливости или придирчивости, но все же справедливости ради: литературные издания и учебники «грешат» одной неточностью – они говорят то об остеохондрозе, то о радикулите. Возможно, вы, уважаемый читатель, даже успели привыкнуть к тому, что говорят об остеохондрозе, а подразумевают радикулит, и наоборот. И напрасно, совершенно напрасно. Давайте сразу определимся, о чем вы прочтете в этой книге.

В самом деле, что означает слово «остеохондроз»? Слово это сложное, состоит из нескольких частей: osteon – «кость», chondros – «хрящ», и суффикс «оз» (обозначает невоспалительное заболевание). Что получилось? Получилось, что термин «остеохондроз» означает «невоспалительное заболевание кости и хряща». «Невоспалительное заболевание» следует понимать как старение (не только возрастное!) кости и хряща. А что означает слово «радикулит»? Это воспаление нервного корешка, того самого, который выходит между позвонками.

Предположение, что радикулит может быть только проявлением остеохондроза, так же верно, как известный афоризм, вещающий, что все болезни от нервов. В самом деле, если все нервы выходят из позвоночника, то, когда он болен, больны и все те несчастные нервы, что из него выходят! И пойдут по миру стройными рядами нестройные (перекошенные от боли в шее или пояснице) граждане, число которых будет все больше и больше увеличиваться… В общем, картина получается до того запутанная и нерадостная, что впору «караул» кричать, потому что от старения, как вы сами понимаете, никуда не деться. И не стоило бы писать новую книжку о старой безнадеге под названием «остеохондроз», если бы все действительно было так.

Хорошая новость: официальная медицина периодически пересматривает свои научные концепции, а народная мудрость в том и состоит, чтобы находить выход из любых ситуаций, даже и из тех, которые наука считает, мягко говоря, малоперспективными. Остеохондроз и радикулит – не одно и то же, так считает народная медицина, та самая, которая радикулиты успешно (и быстро!) лечит.

Разумеется, остеохондроз от этого не стал ни менее распространенным, ни менее коварным, и нам в этой книге с ним бы одним разобраться. А разбираться есть с чем, потому что из того же самого термина «остеохондроз» не ясно, где находятся те самые суставы и хрящи, которые стали вдруг (или не вдруг) стареть? И с каких это пор старение считается болезнью?

И, несмотря на то что на тему остеохондроза написано много, врачи и пациенты по-прежнему никак не разберутся – кто же все-таки должен лечить эту болезнь: невропатолог, хирург, ортопед, физиотерапевт, костоправ или иглорефлексотерапевт? Или все сразу? Как в капле отражается море, так в остеохондрозе отражается состояние современной медицины: готового, эффективного на все случаи жизни рецепта нет. А потому, уважаемый читатель, запаситесь, пожалуйста, терпением, прочтите эту книгу, в которой будут отражены все точки зрения на проблему, и составьте свое собственное мнение. И пусть врачи вам будут в помощь!

Глава 1 Как устроен позвоночник

Итак, остеохондроз – это старение позвоночника. Возможно, вдумчивый читатель уже удивился, вспомнив широко известные сведения о том, что остеохондроз стремительно молодеет и «постаревший» позвоночник можно найти и у подростка. В самом деле, возрастные изменения – процесс, генетически запрограммированный для всего организма в строго определенном возрасте. Или позвоночник является печальным исключением и возраст для его старения не помеха?

Сразу скажу, что для того чтобы разобраться в хитросплетениях человеческого организма, не хватит целой жизни! А потому тем, кто хочет познакомиться с анатомией и физиологией, я порекомендую приобрести хорошие анатомические атласы и досконально их проштудировать – увлекательнейшее занятие!

В формате этой книги нам придется довольствоваться только схематическим описанием, которое поможет вам разобраться, что к чему.

Итак, позвоночник – это своеобразная пружина, не только удерживающая весь скелет, то есть являющаяся его опорой, но и обеспечивающая гибкость всей конструкции за счет уникального соединения позвонков.

Все соединения в теле человека разделяются на три группы: непрерывные (синартрозы), полусуставы (гемиартрозы), прерывные (суставы). Позвоночник имеет синартрозы и суставы.

Синартрозы устроены довольно примитивно (по сравнению с суставами) и бывают тоже трех видов:

1) синдесмозы (связки) – это соединения костей при помощи прослоек специальной (соединительной) ткани. Весь позвоночник, как кокон, обернут различными связками;

2) синхондрозы – соединение костей посредством хряща. Именно так соединены все позвонки: они отделены друг от друга прослойками хряща, который называется межпозвоночным диском. Прослойки хряща имеют разную толщину на разных уровнях позвоночника: в грудном отделе – 2 мм, в поясничном – 10 мм. Ткань хряща межпозвоночного диска имеет «хитрое» строение. Начавшись на одном позвонке в виде спирали, волокна хряща делают половину оборота и закрепляются на нижележащем позвонке. Если позвоночник вращается вправо, то натягивается одна группа волокон хряща, если влево – противоположная. Это очень важно знать для понимания механизма возникновения (и лечения!) радикулитов. В центре диска находится пульпозное ядро, которое имеет способность набухать и отбухать. Учитывая, что находится оно в замкнутом пространстве и обладает упругостью, можно сказать, что это настоящая «живая пружина»: ядро стремится расправиться и тем самым раздвигает тела позвонков. «Живая пружина» делает позвоночник упругим, гибким, а кроме того, гасит толчки и сотрясения при движении. И еще одно важное свойство. Межпозвоночный диск обладает большой прочностью – при травме скорее сломается тело позвонка, чем произойдет разрыв диска;

3) синостозы – это соединения костей при помощи костной ткани, которая появляется на месте хряща (с возрастом или после травмы).

Итак, замещение хрящевой ткани на кость – процесс нормальный, который происходит в организме любого человека. Так, например, хрящи грудины замещаются костью к 15–17 годам, а хрящи в области затылка – к 40 (при травмах черепа – раньше). Уменьшение («усыхание») межпозвоночных дисков с возрастом – это нормальный процесс! У пожилых людей позвоночник укорачивается в том числе и из-за истончения межпозвоночных дисков.

Остеохондрозы позвоночника - Юмашев Г.С.

Год выпуска: 1984Автор: Юмашев Г.С., Фурман М.Е.

Жанр: Ортопедия

Формат: PDF

Качество: OCR

Описание: Значительный интерес врачей различных специальностей к остеохондрозу позвоночника обусловлен чрезвычайным распространением этого заболевания. Известно, что после 30 лет каждый пяты человек в мире страдает дискогенным радикулитом, являющимся одним из синдромов остеохондроза. Так, по данным Т.И. Морозовой (1974), в 1969 г. в нашей стране находилось под диспансерным наблюдением более 25 млн. больных радикулитом. Среди причин временном потери трудоспособности и инвалидности это заболевание по-прежнему занимает одно из первых мест. Не случайно в последние годы как у нас в стране, так и за рубежом проводились многочисленные симпозиумы и конференции, посвященные данной проблеме. Вопросы патогенетического лечения остеохондроза позвоночника, имеющие социальное значение, были включены как программные в доклад Министерства здравоохранения на III Всесоюзном съезде травматологов-ортопедов в мае 1975 г.

Клиника ортопедии и травматологии I Московского медицинского института (руководитель — заслуженный деятель науки РСФСР проф. Г.С. Юмашев) на протяжении многих лет занимается проблемой остеохондроза позвоночника На 6aje специализированного отделения патологии позвоночника, где преобладают больные остеохондрозом, созданы условия для применения новейших методов исследования и лечения. Организован консультативным центр с одновременным участием ортопедов, нейрохирургов и невропатологов, что позволяет более плодотворно решать сложные вопросы диагностики и тактики лечения После консервативной терапии или оперативного вмешательства больные систематически вызываются для контрольного обследования.

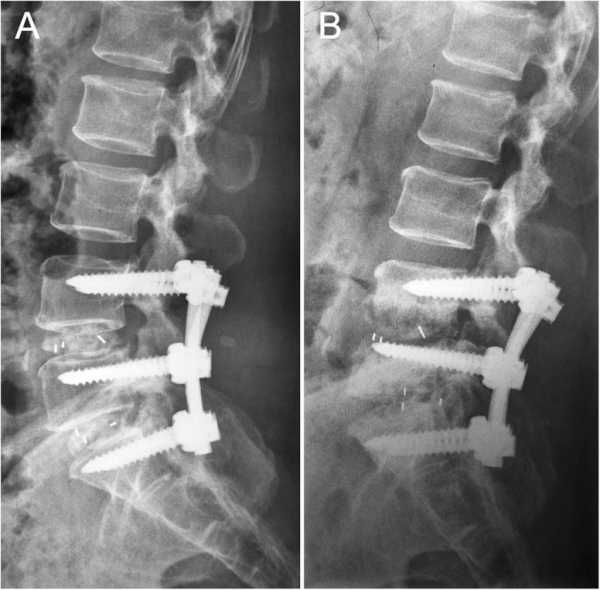

Из 3200 больных, обследованных и проходивших лечение в стационарных условиях, около 1/3 (995) подверглись оперативному вмешательству, что связано в основном с целенаправленным отбором наиболее тяжелых форм заболевания. Поскольку расширились сроки отдаленных наблюдении, стало возможным более объективно оценивать осложнения и отдаленные результаты. Как хорошие, так и неудовлетворительные результаты давали различные методы хирургического лечения. Например, неудачи после ламинэктомии обусловлены продолжающейся дегенерацией неудаленных частей диска и нестабильностью вследствие ослабления задних отделов позвоночного столба. Поэтому после обширных ламинэктомий мы чаще стали применять одномоментно заднюю костнопластическую стабилизацию. Отдаленные благоприятные результаты за 14 лет еще более убедили нас в том, что тотальная дискэктомия с передним спондилодезом, особенно «окончатым», является патогенетически обоснованной и более радикальної операцией. Вместе с тем она совершенно неэффективна при полном выпадении грыжи диска в позвоночный канал. Никто не оспаривает значения подготовленности хирурга, техники и т. д., однако результаты оперативных вмешательств в первую очередь зависят от правильных показаний к ним, что нашло конкретное отражение в настоящей работе.

Книга «Остеохондрозы позвоночника» дополнена новыми данными отечественных и зарубежных авторов, полученными за последние годы, и главным образом материалами более 40 диссертационных работ, выполненных в нашей клинике.

В монографию включены новые данные о нестабильности позвоночника, о шейном остеохондрозе после черепно-мозговой травмы, об операции передней декомпрессии, о некоторых методах диагностики и лечения, в том числе тракционного с применением оригинальной аппаратуры. Подробнее изложен материал о контрастных исследованиях, ликвородинамических пробах и дифференциальной диагностике.

Хотя общий объем книги увеличился незначительно, мы стремились к тому, чтобы наша работа соответствовала современному уровню знании по данной проблеме.

Мы надеемся, что книга «Остеохондрозы позвоночника» окажется полезной для врачей различных специальностей и будет встречена так же благожелательно, как и первое издание. Все практические замечания и пожелания будут приняты нами с благодарностью и учтены в дальнейшей работе.

Содержание книги

«Остеохондрозы позвоночника»

БИОМЕХАНИКА, ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА

- Биомеханика позвоночника при остеохондрозе

- Статика и динамика позвоночника в норме

- Статические и биомеханические нарушения при остеохондрозе

- Этиология, патогенез и классификация остеохондроза позвоночника

- Этиология

- Патогенез

- Нестабильность позвоночника

- Классификация дегенеративных поражений позвоночника и формулировка клинического диагноза

- Общие принципы хирургического лечения остеохондроза позвоночника

- Дискэктомия с передним «окончатым» спондилодезом

- Результаты изучения переднего спондилодеза в эксперименте

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ

- Анатомо-физиологические особенности шейного отдела позвоночника

- Клиническая картина и диагностика шейного остеохондроза

- Клинические синдромы шейного остеохондроза

- Методика обследования больных

- Рентгенодиагностика шейного остеохондроза

- Контрастные методы исследования

- Консервативное лечение шейного остеохондроза

- Основные методы консервативного течения

- Результаты консервативного лечения

- Хирургическое лечение шейного остеохондроза

- Показания к операции

- Топографоанатомическое обоснование переднего доступа к телам шейных позвонков

- Оперативные вмешательства, производимые передним доступом

- Послеоперационное ведение больных и осложнения

- Результаты оперативного лечения

ГРУДНОЙ ОСТЕОХОНДРОЗ

- Анатомо-физиологические особенности грудного отдела позвоночника

- Клиника грудного остеохондроза

- Рентгенодиагностика грудного остеохондроза

- Лечение грудного остеохондроза

- Консервативное лечение

- Оперативное лечение

ПОЯСНИЧНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ

- Клиника и диагностика поясничного остеохондроза

- Симптоматика поясничного остеохондроза

- Рентгенодиагностика поясничного остеохондроза

- Дифференциальная диагностика поясничного остеохондроза

- Консервативное лечение поясничного остеохондроза

- Оперативное лечение поясничного остеохондроза передним доступом

- Дискэктомия с передним «окончатым» спондилодезом

- Предоперационная подготовка, обезболивание и техника переднего «окончатого» спонднлодеза

- Применение формалинизированных аллотрансплантатов при переднем спондилодезе

- Передний спондилодез с помощью ультразвуковой сварки

- Послеоперационное ведение больных и осложнения

- Результаты переднего спондилодеза

- Повторные операции при поясничном остеохондрозе

ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА, ПРОВОДИМЫЕ ЗАДНИМ ДОСТУПОМ

- Показания и противопоказания к операции задним доступом

- Операции при поясничном остеохондрозе, проводимые задним доступом

- Некоторые вопросы техники операции

- Результаты оперативного лечения задним доступом

- Операции при грудном остеохондрозе, проводимые задним доступом

- Операции при шейном остеохондрозе, проводимые задним и комбинированным доступами

ОСТЕОХОНДРОЗ КОПЧИКА. ТРАВМАТИЧЕСКАЯ КОКЦИГОДИНИЯ

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ

ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОХОНДРОЗА

ЭКСПЕРТИЗА ТРУДОСПОСОБНОСТИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ

Список литературыскачать книгу: «Остеохондрозы позвоночника»

Читать книгу Остеохондроз Ирины Калюжновой : онлайн чтение

Ирина Калюжнова

Остеохондроз

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес

Введение

Пожалуй, ни одна из тем так подробно не освещена в популярной литературе, как тема остеохондроза позвоночника. Если взять одну из этих книг, то можно узнать, что пульпозное ядро, например, на первом году жизни содержит 88 % воды, а в пожилом возрасте – только 70 %; что толщина межпозвонковых дисков разная: в грудном отделе – 2 мм, в поясничном – 10 мм; что суммарная высота всех межпозвонковых дисков у новорожденных составляет 50 % всей длины позвоночника, а у взрослых – 25 %. В подобных книгах можно почерпнуть и много другой информации.

Только одного не знает никто: отчего же это все происходит. Вот что печально. Но традиционная медицина вслед за народной предлагает весьма эффективные методы лечения остеохондроза позвоночника. Парадокс, как говорится, на спине. Я тоже не открою Америки в области своей и вашей спины, а предложу вам, уважаемый читатель, лишь разобраться в уже имеющейся информации по остеохондрозу и выбрать ту, что нужна именно вам.

Думаю, что среди вас есть те, кому требуется сначала обязательно понять суть вопроса, а есть и другие, кому читать ну просто некогда, много разных дел и забот, а потому хотелось бы поскорее узнать, что надо делать, чтобы спина не болела. Знаете, кто выздоравливает быстро и в первую очередь? Тот, кто умеет слышать не только себя. Если вы способны это делать, то книга вам будет верным помощником, потому что материал в ней излагается в форме, удобной для любого читателя. Главное, захотеть эту информацию воспринять.

Позвоночник – едва ли не самое незащищенное место в организме с точки зрения биоэнергии. Как вы думаете, почему к незнакомому человеку нужно поворачиваться лицом? Потому что спереди биоэнергетическое поле больше. И если незнакомец вдруг окажется недругом, то и самооборона в ход пойдет: защита на своей территории ни для кого не зазорна. Я имею в виду психологическую самооборону.

Совет

Обращайте внимание на тех, кто упорно подходит к вам со спины!

А на спине защитный биоэнергетический слой меньше, да и глаз нет. Вот почему все «хорошее» обычно в спину посылают. А потому для сохранения здоровья спины важно то, что происходит с вами здесь и сейчас. На врачебном языке это звучит примерно так: эффективность терапии при остеохондрозе позвоночника в большей степени зависит не от этиологических факторов, а от патогенетических механизмов развития заболевания.

Вам это понятно? И правильно, тем более что врачи так тоже не говорят, потому что патогенетические факторы – это та самая биоэнергетика, которую в институтах не проходят. И все-таки очевидно, что все методы лечения остеохондроза позвоночника так или иначе направлены на улучшение той самой энергии, которая глазу не видна. Именно поэтому помогает все, что активизирует биологически активные точки спины, существование которых сегодня уже никто под сомнение не ставит: они действительно существуют, хотя никто их не видел.

Статистика

100 тыс. человек в России ежегодно получают группу инвалидности из-за остеохондроза позвоночника, что сопоставимо с последствиями стихийного бедствия.

Как избежать остеохондроза позвоночника, как сохранить здоровье спины, как проводить правильное, эффективное лечение. Обо всем этом и пойдет речь в этой книге.

Позвоночник как пружина в механизме опорно-двигательного аппарата

Опорно-двигательный аппарат – это все кости и все мышцы организма, а также то, что их связывает между собой, т. е. хрящи и связки (рис. 1). С одной стороны, это опора, а значит, прочность, но с другой стороны, это движение, а значит, подвижность и гибкость. Нужны и то и другое, причем одновременно. Представьте себе, во что превратится организм, если разом лишится всех костей. Представили? Мягко говоря, превратится он в ничто, в кучу неизвестно чего. А чтобы без движения? Тоже как-то не радует. Вот и получается, что наш опорно-двигательный аппарат – просто чудо инженерной мысли, а реализуется это чудо при помощи совсем простых приспособлений. Но обо всем по-порядку.

Итак, опора организма – это скелет, опора скелета – это позвоночник (рис. 2). Прочность обеспечивается костями, а гибкость – хрящами и связками, которые образуют суставы. Движение, как вы понимаете, осуществляют мышцы. При этом мышцы шеи и позвоночника делятся на две группы: те, что удерживают нужную позу (тонические мышцы), и те, что участвуют в движении. Изучением костей занимается наука остеология, а изучением мышц – миология. Нас интересует позвоночник, а потому далее последует краткий экскурс в науку о костях.

Рис. 1. Скелет: 1 – череп; 2 – позвоночный столб; 3 – грудная клетка; 4 – кости верхней конечности; 5 – тазовая кость; 6 – кости нижней конечности

Те, кто хотел бы сразу получить советы по лечению, могут смело переходить к следующей главе. Для вдумчивых читателей сообщаю, что скелет человека делится на осевой и добавочный. Осевой – это череп, позвоночник и грудная клетка. Добавочный скелет включает кости верхних и нижних конечностей.

Рис. 2. Позвоночник

Если вы посмотрите на скелет туловища (осевую часть), то без труда заметите, что он состоит из многих частей, т. е. прерывистый (дискретный), – это позвонки и ребра. Именно это позволяет сочетать и прочность, и гибкость.

Но и это еще не все: позвоночник человека имеет изгибы. Это дает возможность сохранять вертикальное положение, выдерживать большие нагрузки и менять положение тела. Позвоночник – это самая настоящая пружина-амортизатор! И что не менее важно, внутри позвоночника находится одна из самых важных деталей организма – своеобразная электрическая станция – спинной мозг, а его защиту позвоночник обязан осуществлять вместе с сохранением гибкости (рис. 3).

Как же это происходит? Дело в том, что позвоночный столб только называется «столбом», но по сути таковым не является: он состоит из множества кусочков, в среднем из 33 позвонков (32–34). Положите, пожалуйста, свою руку на шею со спины. А теперь найдите самую выступающую косточку – это седьмой позвонок, он же последний шейный.

Рис. 3. Грудная клетка: 1 – верхняя апертура; 2 – грудино-реберные суставы; 3 – межреберье; 4 – подгрудинный угол; 5 – реберная дуга; 6 – нижняя апертура

То, что ребер в организме дюжина, т. е. 12, вы, видимо, знаете. Тогда вам легко запомнить, что и грудных позвонков тоже 12, и каждому ребру соответствует свой позвонок. Грудные позвонки, несомненно, прочнее шейных, но такого количества подвижных суставов ни один отдел позвоночника не имеет, а все потому, что каждое ребро соединяется с грудным позвонком двумя суставами. Вот такая шарнирная конструкция. И если один суставчик выходит из строя, то и весь грудной отдел позвоночника перестает работать слаженно. Теперь понятно, почему разрабатывать суставы грудного отдела необходимо каждый день, особенно тем, кто сидит за рулем или за письменным столом.

♦ Подсказка: сделать это можно только при помощи специальных физических упражнений.

В области поясницы находится 5 позвонков, толстых и массивных. Интересный факт: при переносе тяжестей, подъеме двух ведер воды или передвигании мебели межпозвонковый диск, находящийся между 4 и 5 поясничными позвонками, испытывает давление в 500 кг! Понятно, что нервные корешки, которые проходят в этом отделе позвоночника, сдавливаются чаще других, и называется это «поясничным радикулитом».

Столько же позвонков, т. е. 5, но только сросшихся между собой, образует крестец, который и обеспечивает прочность всей конструкции позвоночника (рис. 4). Этот отдел наиболее благополучный.

Рис. 4. Крестец и копчик: А – крестец, вид спереди: 1 – основание крестца; 2 – поперечные линии; 3 – верхушка крестца; 4 – передние крестцовые отверстия; 5 – латеральная часть. Б – крестец, вид сзади: 1 – верхние суставные отростки; 2 – крестцовый канал; 3 – ушковидная поверхность; 4 – латеральный крестцовый гребень; 5 – промежуточный крестцовый гребень; 6 – крестцовая щель; 7 – задние крестцовые отверстия; 8 – срединный крестцовый гебень. В – копчик: 1 – копчиковые рога; 2 – копчиковые позвонки

Есть и еще позвонки, их может быть от 3 до 5 – своеобразный хвостик, иначе говоря, копчик (рис. 4). Часть эта очень важная, хотя и маленькая. Вспомните, сколько раз в детстве вы падали на эту часть своего позвоночника с велосипеда или с горки? Наверняка не считали. А что происходит с копчиком при падении на него? Он подворачивается внутрь! И ничего хорошего в этом для органов малого таза и для организма в целом нет. А кто-нибудь вам загнутый «хвостик» на место ставил? Почти уверена, что таких счастливчиков единицы. А потому книжку читать нужно всем, и кому интересно, и кому некогда. Сами потом копчик править будете, если не себе, то деткам своим или внукам.

То, что позвонки увеличиваются в размере сверху вниз, понятно, потому что чем они ниже, тем нагрузка на них больше. А где же помещается его величество спинной мозг? Позвонки, кроме тела, имеют еще и дугу – в этом отверстии и проходит нежнейшая ткань спинного мозга. Но и это не все: дуга позвонка имеет отростки, один из таких вы и определили, когда нашли VII шейный позвонок. Кстати, вследствие того, что остистый отросток у VII шейного позвонка самый большой, его назвали выступающим.

Кроме остистых отростков позвонки имеют и другие, расположенные по бокам. Именно они и образуют специальные отверстия для входа и выхода сосудов и нервов. Можно без преувеличения сказать, что позвоночник защищает «дорогу жизни» для всего организма: в центре позвоночника лежит спинной мозг, сюда же входят корешки нервов, передающих информацию от мышц и внутренних органов всего тела, каждый корешок сопровождают артерия, вена и лимфатический сосуд.

Есть у позвонков еще некоторые любопытные особенности. Например, первый шейный позвонок тела не имеет – одна сплошная дуга, а второй позвонок шеи имеет не только тело, но еще и отросток на этом теле, который называется «зубом», а по сути является телом первого шейного позвонка. В итоге – затылочный сустав совершает движения по всем направлениям, выполняя функцию шаровидного сустава. Возможно, вам будет интересно узнать, что некоторые позвонки имеют свои личные имена, так они важны. I – атлант, II – осевой, а с именем VII вы уже знакомы – выступающий (рис. 5).

Самые подвижные и при этом испытывающие самую большую нагрузку – это семь шейных позвонков. Как это ни странно, но давление, оказываемое на VI шейный межпозвонковый диск, больше, чем на I, крестцовый. Именно поэтому наиболее уязвим шейный отдел позвоночника.

Позвоночник, как любой уважающий себя сустав, имеет хрящи, которые называются межпозвонковыми дисками. Именно они, эти диски, и являются предметом нашего пристального внимания, потому что именно с них и начинается остеохондроз.

По внешнему виду позвоночник похож на многослойный гамбургер: между каждыми двумя телами позвонков имеются толстые прослойки фиброзного хряща. О строении межпозвонкового диска поговорим подробнее. Представьте себе, что «гамбургер» разрезан по самому центру, т. е. по «начинке», – это и будет поперечный срез межпозвонкового диска (рис. 6). При этом можно увидеть круги, расположенные на периферии диска, – это фиброзные волокна, которые для прочности идут в противоположных направлениях, делая полоборота спирали на одном позвонке, а закрепляются в нижележащем. При наклоне позвоночника вправо натягивается одна группа волокон, влево – противоположная. Фиброзные волокна называются еще фиброзным кольцом и состоят из мягкого коллагена.

Рис. 5. Позвонки: А – грудной позвонок: I – вид сбоку; II – вид сверху; Б – поясничный позвонок; В – шейный позвонок; Г – шейный позвонок – атлант; Д – II шейный позвонок – осевой позвонок; 1 – тело позвонка; 2 – дуга позвонка; 3 – позвоночное отверстие; 4 – нижняя позвоночная вырезка; 5 – верхняя позвоночная вырезка; 6 – верхний суставной отросток; 7 – нижний суставной отросток; 8 – поперечный отросток; 9 – остистый отросток; 10 – верхняя реберная ямка; 11 – нижняя реберная ямка; 12 – реберная ямка поперечного отростка; 13 – тело II шейного позвонка; 14 – реберный отросток; 15 – отверстие поперечного отростка; 16 – передняя дуга атланта; 17 – задняя дуга атланта; 18 – латеральные массы атланта; 19 – верхняя суставная ямка атланта; 20 – зуб осевого позвонка

Рис. 6. Межпозвоночные соединения: 1 – студенистое ядро; 2 – передняя продольная связка; 3 – фиброзное кольцо; 4 – задняя продольная связка; 5 – желтая связка; 6 – верхний суставной отросток нижележащего позвонка; 7 – нижний суставной отросток вышележащего позвонка; 8 – дугоотросчатый сустав

Центральная часть межпозвонкового диска лишена волокон и состоит из студенистой стекловидной ткани, по консистенции похожей на холодец. Называется эта желатиноподобная масса пульпозным ядром, состоит из специальных веществ (протеогликанов), способных быстро впитывать и отдавать воду, т. е. набухать. Находясь в замкнутом пространстве фиброзного кольца и обладая определенным запасом упругости, ядро способно расправляться и раздвигать тела позвонков. Вот такой замечательный амортизатор отделяет один позвонок от другого и позволяет перераспределять вертикальное давление, оказываемое на позвоночник.

Между V (последним) крестцовым позвонком и I копчиковым лежит особый межпозвонковый диск, вместо пульпозного ядра в центре у него находится полость, что, собственно, и делает копчик относительно подвижным.

Запомним

Благодаря межпозвоночным дискам позвоночник приобретает упругость, в нем затухают и смягчаются толчки и сотрясения, которые естественным образом возникают при ходьбе и беге.

Фиброзные волокна межпозвонковых дисков связаны с двумя продольными связками, которые проходят вдоль всего позвоночника спереди и сзади тел позвонков. Так позвонки связываются друг с другом. Конечно, это далеко не все связки, при помощи которых и образуется то, что принято называть позвоночником (рис. 7 А, Б).

Рис. 7. Соединения ребер с позвонками: А – вид спереди: 1 – межпозвоночный диск; 2 – внутрисуставная связка головки ребра; 3 – передняя продольная связка; 4 – лучистая связка головки ребра; 5 – сустав головки ребра. Б – вид сверху: 1 – сустав головки ребра; 2 – межпозвоночный диск; 3 – реберно-поперечный сустав; 4 – желтая связка

Задняя часть позвоночника формируется дугами и остистыми отростками. При соединении остистых отростков образуется остистый гребень, который отклоняется вправо у правшей и влево – у левшей, создавая физиологическое искривление (сколиоз). На этом гребне больше всех выступают остистые отростки VII шейного и III поясничного позвонка (запомним, это пригодится при лечении).

Вообще, изгибы позвоночника – это те места, где затухают толчки, где происходит разложение сил давления и сжатия. Изгибы – слабые места позвоночника. Это все переходные области: от черепа к шейному отделу, от шейного – к грудному, от грудного – к поясничному, от поясничного к – крестцовому (рис. 8). Позвонки лежат один на другом, а потому травма одного позвонка немедленно сказывается на двух соседних, расположенных выше и ниже поврежденного.

Рис. 8. Опасные точки позвоночника

Вертикальную осанку обеспечивают развитые мышцы и сухожилия (рис. 9), только в этом случае никакие удары и сотрясения не испортят «пружину» позвоночника в слабых переходных зонах.

Рис. 9. Мышцы спины, поверхностные слои: 1 – ременная мышца головы; 2 – ременная мышца шеи; 3 – мышца, поднимающая лопатку; 4 – надостная мышца; 5 – малая ромбовидная мышца; 6 – большая ромбовидная мышца; 7 – подостная мышца; 8 – малая круглая мышца; 9 – мышца, выпрямляющая позвоночник; 10 – нижняя задняя зубчатая мышца; 11 – внутренняя косая мышца живота; 12 – большая ягодичная мышца; 13 – наружная косая мышца живота; 14 – широчайшая мышца спины; 15 – большая круглая мышца; 16 – дельтовидная мышца; 17 – трапециевидная мышца

Вопрос

Почему сухожилия перестают быть упругими и плотными?

К примеру, шейный сколиоз (искривление) нарушил функцию шейного нервного узла, который управляет деятельностью щитовидной железы. Щитовидная железа ослабляется, мышцы теряют тонус, а кости – упругость. Может быть, вы слышали, как могут рассыпаться кости на ровном месте? Это именно такой случай.

Ответ

Искривление позвоночника нарушает работу органов, а это еще больше ухудшает состояние позвоночника.

Важная информация

До 27 лет межпозвонковые диски получают питание из крови, а после 27 лет – методом диффузии из окружающих тканей.

Действительно, межпозвонковые диски в зрелом возрасте питает не кровь, а спинномозговая жидкость, и если скорость ее течения по спинномозговому каналу замедляется, то и изменения в позвоночнике неизбежны.

Считается, что в 25 лет теряется гибкость, в 40 лет начинает беспокоить радикулит, а после 50 лет – остеохондроз, ожирение, гипертония, колит, сахарный диабет… Изменения в организме мужчин происходят из-за перегрузок за рулем, подъема тяжестей, а в организме женщин – из-за трудных родов, тяжелых физических нагрузок на огороде, на работе и дома.

Еще в детстве формируются сколиозы (боковые искривления позвоночника) (рис. 10), сутулость и загиб копчика, что смещает позвонки, частично пережимает сосуды, питающие позвоночник. А организм из-за этого начинает оберегать больную зону, поддерживая напряженными расположенные рядом мышцы, что еще больше портит питание в больном месте позвоночника.

Рис. 10. Позвоночник, имеющий сколиотическое искривление, справа – прямой позвоночник

Мягкие коллагеновые волокна межпозвонковых дисков могут переродиться в грубые рубцы, а косточки позвонков – в камнеподобную массу. Диски между позвонками становятся сухими и растрескиваются, а ядро при этом выдавливается наружу. Тела позвонков «садятся» друг на друга, их края расплющиваются, образуя острые шипы, которые раздражают близлежащие ткани и нервные корешки. Вот, собственно, откуда появляется боль, постоянная спутница каждого из 60 симптомов остеохондроза.

А дальше начинается цепная реакция: здоровые позвонки берут на себя нагрузку вместо больных, но, долго не выдерживая, тоже расплющиваются. Уменьшается высота позвоночника, уменьшается спинномозговой канал, где, как в футляре, хранится «драгоценный инструмент» – спинной мозг. Нужно ли говорить, что вслед за нарушениями в позвоночнике страдает весь организм?

Информация для размышления

Есть предположение, что срабатывание позвоночника в слабых точках является возрастным потолком не только для самого позвоночника, но и для всего организма.

Позвоночник страдает от непомерных односторонних нагрузок, ударов, сдавлений, нефизиологичных поз, однообразной работы, слабости мышц, от плохого кровообращения, нарушений работы пищеварительной системы, остеопороза, при заболеваниях головы, почек, легких.

Наука утверждает, что остеохондроз позвоночника – это дегенеративно-дистрофическое заболевание с истончением межпозвонковых дисков, изменением тел позвонков и межпозвонковых суставов.

Хорошая новость

Поддерживающий и корригирующий комплекс физических упражнений в течение всей жизни существенно замедляет процесс перерождения позвоночника и продлевает жизнь.

Причины остеохондроза разнообразны: поднятия тяжестей, прыжки с высоты, длительное нахождение в неудобной позе, вибрация, переохлаждение, травмы позвоночника, воспаление близлежащих органов, родовые травмы.

Запомните:

Изменения в фиброзных кольцах появляются в первые 10 лет жизни, наиболее частая локализация разрывов колец бывает в шейном отделе.

Уже на втором году жизни позвоночник утрачивает гибкость, положение усугубляется приемом огромного количества химических лекарственных препаратов, что только ослабляет и без того нарушенный с детства обмен веществ.

Даже и неспециалисту видно, что редкий ребенок в школе имеет прямую спину. Вместо этого – выступающие лопатки, сутулость и даже искривления. Но именно патология позвоночника является самой частой причиной заболеваний периферической нервной системы.

♦ Напоминаю: эта книга не является справочником практического дилетанта. Обнаружив у себя похожие симптомы, пожалуйста, обратитесь к специалисту!

Если врач ставит диагноз остеохондроз, это означает, что есть изменения в межпозвонковых дисках. Если ставится диагноз спондилез, значит, изменения существуют в телах позвонков, если – спондилоартроз, то повреждены межпозвонковые суставы. Если ставится диагноз радикулит, то ущемлены спинномозговые корешки.

Если остеохондроз развивается в шейном отделе, то могут возникать сильные головные боли, головокружения, шея теряет подвижность, появляется метеочувствительность, боли в руках.

Остеохондроз грудного отдела характеризуется симптомами несуществующих заболеваний сердца, легких, желудка, кишечника, но способствует развитию заболеваний этих же органов.

Поясничный остеохондроз приводит к невозможности согнуться-разогнуться, болям и судорогам в икроножных мышцах.

Нарушения координации движения, ползание мурашек по телу, беспричинный озноб или излишняя потливость – это тоже симптомы остеохондроза позвоночника.

Читать книгу Остеохондроз Андрея Викторовича Долженкова : онлайн чтение

Андрей Викторович Долженков

Остеохондроз

ОТ АВТОРА

Глубочайшая истина расцветает лишь из глубочайшей любви.

Г. Гейне

Уважаемый читатель! «Остеохондроз» есть логическое продолжение вышедших ранее книг «Здоровье вашего позвоночника» и «Отложение солей в позвоночнике».

К моменту написания первой книги на отечественном книжном рынке, к сожалению, не было научно-популярной медицинской литературы, подробно рассказывающей о таком серьезном осложнении остеохондроза, как межпозвонковая грыжа. И люди без медицинского образования, и, чего греха таить, медики были недостаточно осведомлены в вопросах клинических проявлений грыжи диска и их лечения. Поэтому несвоевременно распознанный недуг не только грозил заболевшему человеку моральными страданиями, но и зачастую выливался в длительную нетрудоспособность, а нередко – ив инвалидность.

Книга «Здоровье вашего позвоночника», посвященная этому опасному осложнению остеохондроза, за короткое время разошлась большим тиражом, что указывает на востребованность информации по рассматриваемой теме. Поводом же для написания второй книги – «Отложение солей в позвоночнике» – послужили некоторое недопонимание читателем, что такое соли в позвоночнике и как с ними бороться, а также спекуляции вокруг этого вопроса дельцами от медицины, пользующимися незнанием людей и отвлекающими их от своевременной профилактики и лечения заболевания.

В своей новой книге я пишу о том, что в подавляющем большинстве случаев препятствием к выздоровлению является неправильная работа мышц позвоночника, таза и конечностей. Игнорирование этого факта часто ставит в тупик традиционную медицину. Я утверждаю, что фармакологическое и электрическое залечивание больных с грыжей диска лишь затягивает болезнь, возвращая и больного и врача к мысли о необходимости оперативного лечения, которого тоже можно избежать при правильном понимании причин и следствий болезни. В книге рассматриваются различные схемы лечения применительно к конкретным случаям заболевания. При этом всякий раз подчеркивается, когда и как можно помочь себе самостоятельно, а когда следует обратиться к врачу.

Анализируя сложившуюся ситуацию вокруг темы «боль в спине», выясняя, почему очевидное и единственно логичное решение назревшей проблемы заменяется почти всегда на алогичное, я был вынужден выйти за границы узко медицинской темы. И пусть это вас не смущает, читатель. Вы, верно, и сами не раз подмечали, что человеческий мир не такой, каким хотелось бы его видеть. Однако на все имеются свои причины, и о них тоже пойдет речь в этой книге.

А. В. Должежов

Контактный телефон доктора А. В. Долженкова в Екатеринбурге:

(343)233-54-89 e-mail: [email protected]

Глава 1

О медицине – нетрадиционно

Копните истоки любого заболевания и убедитесь, что фундамент каждого – в чрезмерности: обжорстве, избытке движения или отсутствии оного. Даже шишка на голове – результат чрезмерной самонадеянности 1

Здесь и далее текст эпиграфа принадлежит автору.[Закрыть]

Роль практикующих врачей – тема особая. Сегодня на планете миллионы людей заняты в медицинской сфере. Все они, несомненно, делают нужное дело – облегчают страдания больных. Мы, живущие сегодня, и жившие прежде нас, привыкли к такому порядку вещей: медики лечат, а остальные пользуются их услугами, то есть являются потребителями медицинской деятельности. Равно как потребителями в сфере торговли продуктами питания, одеждой, бытовой техникой и т. д. Существуют определенные круги, заинтересованные в этой расстановке приоритетов, а следовательно, заинтересованные по разным причинам в наличии больных как потребителей медицинских услуг.

Разумеется, чтобы человек запустил свое здоровье донельзя, его с детства необходимо изолировать от информационной среды. А так как ребенок – существо любопытное и любознательное, то действительно полезную информацию заменили суррогатной, в том числе и о здоровом образе жизни. С этой задачей традиционно «справляются» семья и школа, а также СМИ, активно поддерживающие первых и выполняющие заказ внушить потребителю мнение о высокой эффективности лечебных мероприятий. Мол, живите как жили, мы за вас все сделаем, надо лишь немного заплатить. И люди, словно спящие, продолжают привычно накапливать болячки, а затем оплачивать их лечение, так и не осознавая необходимости перемен в мышлении.

Человек, проходящий обследование – по поводу болей или каких-нибудь других симптомов, больше всего боится обнаружить у себя смертельные или инвалидизирующие заболевания. И когда ничего серьезного не находят, облегченно вздыхает, проходит курс предложенного лечения и, успокоенный, забывает на время о своих жалобах. Забывает до тех пор, пока болезнь вдруг снова о себе не напомнит. Встревожившись, опять обследуется, и снова – ничего. Так повторяется несколько раз, и наконец случается то, чего человек и боялся: как приговор, выносится страшный диагноз. И немудрено, ведь рано или поздно организм устает сопротивляться и человек превращается в инвалида или прежде времени покидает сей мир с образцовой амбулаторной картой, содержащей полный перечень анализов, обследований и отметок о добросовестных диспансеризациях и проведенном лечении.

Понимание того, что болезнь является ответом на нечто экстремальное в образе жизни, приходит слишком поздно. Экстремального же в нашей жизни хоть отбавляй. Например, разве не преступное легкомыслие травить себя по поводу и без повода различными ядами? Возьмите тот же алкоголь. Ведь диапазон его безопасной дозы очень невелик, затем он действует как яд. Или, задуманный для активного движения, человек годами сидит на «цепи», как пес у неумного и жестокого хозяина! Цепь не видна? А десять лет просиживания за школьной партой разве не привязь для детворы? Или посмотрите, как ранним утром спешат на работу полусонные родители, подгоняемые страхом быть уволенными за опоздание. И это капля в море из того, что называется экстремальной жизнью. И потому закономерно наступает, как говорят, критический возраст. Да какой же он критический – сорок лет? В сорок лет молодость, сила и мудрость вместе встречаются. Для многих же в эти годы наступает отрезвление. Правда, какой ценой…

Конечно, человек начинает нервничать, желает поскорее найти причину неожиданного ухудшения самочувствия. И попадает в тиски выжимающего деньги механизма. Обследование и лечение, снова обследование и снова лечение. А за всем этим деньги, деньги, деньги. Об истинных же причинах болезни медики говорят мало, коль выучены главным образом обследовать и лечить. Они занимаются этим усердно, за что и получают зарплату. Хотя, чего греха таить, редкий врач сам понимает, что такое здоровый образ жизни.

Затюканный и замотанный, частенько и «закуренный», врач не знает, что рассказать про здоровый образ жизни, даже будь у него на это время. И если заболевший в скором времени не поймет, что занемог он не по причине недостатка лекарств в своем организме, то через два-три года такого вот «синтетического» лечения его можно будет увидеть в коридорах ВТЭК оформляющим группу инвалидности. Случай далеко не единичный. Тот, кто интересуется количеством инвалидов в своем регионе, пусть обратится в местный департамент здравоохранения. Здоровье там, конечно, не охраняют, но статистику ведут исправно. Цифра, скажу вам, окажется чудовищной.

Если допустить, что каждый из живущих ныне на планете людей хоть раз в год обращается за медицинской помощью (а население Земли составляет около шести миллиардов), нетрудно подсчитать, какую колоссальную прибыль ежегодно получают гипнотизеры общественного сознания только за одно обслуживание непросвещенных больных. Это одна из причин того, что нигде в мире профилактическое направление в медицине не является на деле ведущим, ведь здоровый человек независим от лечения, больной же – зависим.

Ни один народ не придет к здоровому долгожительству, пока вопреки всему не осознает необходимость создания и финансирования здравоохранительных программ. Подчеркиваю, программ, здоровье охраняющих, а не болезни залечивающих, как было в прошлом и как есть в настоящем.

Этими строками, уважаемый читатель, я хочу сказать, что проблема нездоровья на планете в огромной степени искусственна. Не является исключением и проблема болей в спине.

Глава 2

О боли в спине

Как было и как есть, или С микробиологического в макрополитическое

Еще столетие назад, когда не было точной диагностической техники, причиной боли в спине считали разрыв мышц или связок. Когда же пациент обращался с жалобами на мучительную боль по ходу нервного ствола в руке или ноге, «высыхание» конечности, то эти симптомы объясняли инфекцией нервной системы и лечили больного как инфекционного.

Однако инфекционная теория радикулитов не могла объяснить, почему микробы поражают преимущественно нижнешейные и нижнепоясничные нервные корешки и почему нет тенденции к вовлечению в болезнь соседних корешков. Ученые продолжали активно искать ответы на поставленные вопросы, и особенно успешными в этой связи стали исследования мышечной сферы.

И вот в середине XX века было совершено научное открытие, благодаря которому в значительной степени изменилось представление о природе болей в позвоночнике и нервных стволах. Было доказано, что выпячивания межпозвонковых дисков и костные выросты из позвонков могут быть причиной многих неврологических симптомов, которые ранее считались следствием жизнедеятельности микроорганизмов.

Новая теория легко объясняла вовлечение в болезненный процесс нижнешейных и нижнепоясничных нервных корешков, так как именно эти участки позвоночного столба подвергаются у человека наибольшей нагрузке, тем самым создавая предпосылки для появления в них выпячиваний дисков и костных выростов. Многим показалось, что проблема нашла свое решение: трудных больных стали отправлять к нейрохирургам. С той поры за нейрохирургами утвердилось исключительно опасное по своим последствиям представление как о главных лицах в решении вопроса, как лечить больного.

Итак, во всем мире начали интенсивно применять хирургический метод лечения. За последние десятилетия проведены сотни тысяч операций по поводу межпозвонковых грыж, прогрессирующих смещений позвонков, разработаны оригинальные способы оперативного лечения, отточена техника хирургического вмешательства. Однако по каким-то неведомым причинам многие прооперированные через некоторое время снова стали возвращаться в хирургические клиники. Это негативное явление, принявшее вскоре массовый характер, заставило нейрохирургов значительно сузить круг показаний для оперативного лечения, и пациенты возвращались из хирургических консультативных кабинетов на долечивание к врачам нехирургической практики.

Каков же результат описанного грандиозного эксперимента над человеческим организмом? С одной стороны, это нервное напряжение среди больных радикулитом, не желающих оказаться на операционном столе. С другой – появление неуверенности в благоприятном исходе оперативного лечения у нейрохирургов. Потерпел ли хирургический метод лечения болей в позвоночнике фиаско? Метод – нет, панацея, на которую делали ставку, – да.

А как же развитие методов консервативного лечения и профилактики? Увы, без существенного продвижения вперед – из-за отсутствия у практикующих врачей понимания истоков болезни. Мне трудно поверить в то, что академическая наука, не сумевшая решить проблему болей в спине хирургическим способом, не осознала важность полученных физиологами уже к середине XX века знаний о разрушающем действии неполадок в деятельности мышечной сферы на организм в целом и позвоночник в частности. Наверняка, она это понимала. Становился очевидным вред, наносимый организму редко сменяемыми позами и тяжелым физическим трудом, чем отличались делопроизводство прошлого века и система образования, обучающая ему. А для юридически грамотного человека, заработавшего грыжу диска на производстве, – это повод для судебной тяжбы с предприятием за причиненный здоровью вред. Какое же государство добровольно согласится на такую разорительную просвещенность своих граждан? Вот и разгадка парадокса: космические корабли запускать научились, а с болями в спине справиться не умеем… Так ли это на самом деле?

Анализируя историю становления науки о болях в спине, приходишь к неутешительному выводу. В середине прошлого столетия установлению причастности патологических изменений костно-хрящевой основы позвоночника к болям в спине и другим неврологическим расстройствам удалось на десятилетия отвлечь внимание академической и практической медицины от доказательных открытий физиологов того же времени о значении мышечной сферы для человеческого организма. А ведь именно «поломки» в мышцах, как выясняется сегодня, в большинстве случаев являются причиной развития патологических изменений в костно-хрящевой основе позвоночного столба и главным источником болей вскоре после нарушения структуры последнего.

Виноват ли доктор?

По причинам, упоминавшимся выше, у обучающих и обучающихся медицине искусственно не формируется должное представление о значении мышц в жизнедеятельности человеческого организма. Главный акцент делается на изменениях костей и дисков позвоночника как ведущих причинах, приводящих к болезни и поддерживающих ее. В свете этого реплика невропатолога «Вы хотите, чтобы в пятьдесят лет у вас не болела спина!» кажется вполне разумной. Действительно, у кого к этому времени не имеется в той или иной степени изменений в костно-хрящевой основе позвоночного столба, классифицируемых как «остеохондроз»? Однако разумности в таком высказывании не больше, чем в утверждении, что «пятьдесят – это возраст».

Еще одним подтверждением ущербности студенческих учебных программ является используемый сегодня подавляющим большинством медиков почти «бесконтактный» способ осмотра пациента. Исследование ограничивается, как правило, изучением снимков позвоночника, заключений инструментальных обследований да постукиваниями неврологическим молоточком в поиске рефлексов. В лучшем случае врач, уложив пациента на смотровую кушетку, на скорую руку прощупает спину и поднимет ногу больного, исследуя так называемый симптом Ласега.

Надо сказать, подобный стиль врачебного осмотра характерен не только для загруженных поликлинических приемов муниципальных больниц, но и для вполне респектабельных клиник. Действительно, зачем осматривать и выслушивать больного, считают многие врачи, коль причина его неврологических расстройств – в изменениях целостности кости и хряща позвоночника, которые хорошо видны на рентгеновских и компьютерных снимках? В результате выставляется довольно расплывчатый диагноз «остеохондроз» или «спондилоз» и назначается массивная терапия, напоминающая пушечную пальбу по невидимому противнику.

Неудивительно, что поверхностный осмотр приводит к неверному диагнозу и, следовательно, малоэффективному, затяжному или, что нередко, вредящему лечению. Доктор сердится, что больной не выздоравливает. Больной в смятении, поскольку начинает подозревать у себя самое страшное. В конце концов у обоих вызревает решение о необходимости дополнительного обследования. Если же вдруг у «трудного» больного, оплатившего дорогостоящее лечение, на компьютерном томографе обнаруживается межпозвонковая грыжа, то измученного болью человека будет несложно убедить в необходимости операции, отнеся на счет грыжи все перенесенные горести и страдания. К сожалению, затянувшаяся болезнь вынуждает многих «трудных» больных согласиться на операцию, без которой в подавляющем большинстве случаев можно было бы обойтись.

Следует заметить, что пострадавшими здесь оказываются не только больные, длительно подвергающиеся малоэффективному консервативному лечению или угодившие на операционный стол, но и врачи. Потому как рано или поздно каждый из них с горечью для себя осознает ошибки в лечении, приведшие к дополнительным страданиям пациентов.

Немного об авторитете мнения нейрохирургов

К мнению человека с ножом обычно прислушиваются, встреться он в темном переулке или в операционной.

На практике сложилось так: если консервативное лечение не приносит желаемого результата, врач направляет своего подопечного на консультацию в нейрохирургический центр. Расчет доктора, отправившего пациента к хирургу, прост: или возьмут на операцию, или, в случае отказа, помогут разобраться в причине неудачи терапии. Однако исходя из собственного практического опыта знаю, что нейрохирург в меньшей степени, чем кто-либо, занят исследованием источников боли в позвоночном столбе, если его пациент не является прямым кандидатом на операционный стол. К тому же представления хирурга о болях в спине мало чем отличаются от знаний врача нехирургической практики, так как обучались они по одной, ущербной в известном смысле, образовательной программе.

Немудрено, что содержание справки, с которой больной возвращается от консультанта-нейрохирурга к своему доктору, обычно весьма лаконично. Например, «остеохондроз поясничного отдела, заднебоковая грыжа межпозвонкового L5 диска, радикулярный синдром». Или «остеохондроз шейного отдела позвоночника, нестабильность СЗ – С4—С5 сегментов, цервикалгия…». И далее: «…в оперативном лечении не нуждается, рекомендовано…» В рекомендациях, как правило, идет перечисление всего того, что больной уже прошел, причем иногда не один раз. Тем не менее лечащий врач, получив «высочайшее» подтверждение «правильности» своих предыдущих предписаний, назначает их вновь.

Судя по тому, что обычно рекомендуется, приходишь к выводу: если организм больного чрезвычайно вынослив, а обстоятельства складываются благоприятно, то, несмотря ни на что, недуг отступает. В противном случае – повторное направление на консультацию к нейрохирургу и операция. А если в ней снова отказано, больной, намучившийся от нездоровья, ищет другого врача или обращается к нетрадиционному лечению.

Запомните: врач-нейрохирург – неважный советчик в нехирургическом лечении. Это не его область деятельности.

Если же кто-либо не согласен с содержанием этой главы, рекомендую посетить нейрохирургический консультативный кабинет и самому убедиться в правоте высказываний автора. Кстати, если на двери кабинета висит табличка «вертебролог», не вводите себя в заблуждение. И в нашем государстве, и за рубежом прием, несмотря на табличку, в основном ведут или нейрохирурги, или ортопеды, или невропатологи, потому как специалистов, охватывающих весь спектр причинно-следственных связей в опорно-двигательной системе, по ранее названным причинам крайне мало.

О необычной роли врачей-невропатологов в российской медицине

Для большинства читателей, вероятно, окажется неожиданным тот факт, что в капиталистических странах основная масса пациентов с болью в спине проходит через врачей-ортопедов, а не невропатологов, как принято у нас. Там последних приглашают лишь в качестве консультантов в случае появления неврологических симптомов: болей по ходу нервного ствола, онемения конечности или ее похудения. И с такой расстановкой сил трудно не согласиться, памятуя о том, что вышеназванные и многие другие неврологические симптомы обычно являются прямым следствием влияния на нервную ткань или патологически измененной костно-хрящевой основы позвоночника, или его связок и окружающих позвоночный столб мышц.

То есть неврологические симптомы, как правило, вторичны. Поэтому, выбирая врача для лечения боли в позвоночнике (при отсутствии вертебролога), вполне разумно выбрать ортопеда, поскольку ортопед, обученный своевременно распознавать развитие структурных изменений в костно-хрящевой основе позвоночного столба, и должен являть собой авангардный оборонительный рубеж для болезни. Невропатолог же, располагающий знаниями лишь в неврологической сфере, может представлять опасность для пациента с начальными, плохо «слышимыми» структурными изменениями в позвоночнике из-за риска не заметить их и тем самым способствовать переходу начальной, обратимой формы болезни в необратимую, хроническую. Тем не менее и эта расстановка сил очень далека от совершенства, поскольку у врача-ортопеда отсутствует должное представление о мышечной сфере.

И все же почему, казалось бы, это логическое несоответствие стало в нашей стране вполне обыденным? За ответом на этот вопрос обратимся к истории становления советского государства. Как известно, молодому СССР были необходимы высокие темпы индустриализации, чтобы выжить в условиях жесткой экономической и политической изоляции. Эта цель была достигнута, и сегодня мы знаем как – беспощадной эксплуатацией труда вольнонаемных и заключенных. Тяжелые, порой нечеловеческие условия труда не могли не сказываться на состоянии здоровья строителей нового государства в целом и опорно-двигательного аппарата в частности.

Конечно, люди обращались за медицинской помощью, рассчитывали поначалу на человечность и сострадание. Но эти слова и то, что за ними стоит, были беспощадно выжжены из жизни вольных и невольных каторжан. Воспитывался другой тип человека – стоика, не жалующегося на трудности, легко переносящего боль, готового умереть за правое дело (даже в песне тех лет звучало: «…а вместо сердца – пламенный мотор…»). Обратившемуся же за медицинской помощью необходимо было иметь веские доказательства своей болезни, чтобы не быть заподозренным в «сознательном отстранении от общего дела».

При болезнях позвоночника доказательством того, что ты не враг и не симулянт, были высыхающая конечность, грубые изменения рефлексов и некоторые другие признаки, увидев которые сегодня, с изумлением вопрошаешь: «Где же вы, уважаемый, пропадали все это время?!» Боль же в спине как жалоба не воспринималась вовсе: симптом субъективный, легко симулируется, «может использоваться для вызывания сочувствия у доктора, дабы отстраниться от общего труда». Нечто подобное могло быть записано в секретном предписании в фельдшерском пункте как руководство к действию.

Отработанная система гармонично вписалась в жизнь советского государства на долгие десятилетия. Для роли этакого борца за идею, роли «доктора» удачно подходила должность врача-невропатолога. «Зря на больничный не отправит, ему нужны серьезные симптомы», – решили наверху и не ошиблись. И действительно, поскольку начальные разрушения позвоночника не проявляются, ни в чем, кроме боли (симптома субъективного), нуждающиеся в срочной (!) помощи выписывались на работу… Таким способом партия и правительство следили за тем, чтобы советский человек не отлынивал от строительства коммунизма.

Не давали больничные листы. «Жалуешься? А докажи, что у тебя спина болит». А как докажешь: боль-то – симптом субъективный… «Вот когда рефлекс пропадет, тогда приходи…»

Я убежден, что в ближайшее время все изменится к лучшему. Убежден и в том, что перемены придут не сверху, а снизу. Оттуда, где они действительно жизненно необходимы.

Остеохондрозы: типы, симптомы и причины

Остеохондроз - это семейство заболеваний, влияющих на рост костей у детей и подростков. Часто причиной является нарушение кровоснабжения суставов.

Хотя некоторые болезни в этой семье могут поражать пожилых людей, они чаще всего поражают детей и подростков, кости которых все еще растут.

Остеохондрозы могут вызывать боль и приводить к инвалидности.

К остеохондрозам относится ряд заболеваний.Они влияют на разные части вашего тела. Обычно они группируются в одну из трех категорий в зависимости от места их возникновения. Они могут быть суставными, физическими или несуставными.

Заболевания суставов

Заболевания суставов возникают в областях суставов и включают:

- Болезнь Легга-Кальве-Пертеса, поражающая бедро

- Болезнь Паннера, поражающая локоть

- Болезнь Фриберга или инфаркт Фриберга, поражающий второй палец ноги

- Болезнь Келера, которая поражает стопу

Болезнь Физеала

Основным заболеванием физики является болезнь Шейерманна, или ювенильный кифоз.Это состояние влияет на межпозвонковые суставы позвоночника. Это суставы между костями позвоночника.

Несуставное заболевание

Несуставное заболевание может поражать любую часть вашего скелета. Наиболее частым несуставным заболеванием является болезнь Осгуда-Шлаттера, поражающая колено.

Болезнь Осгуда-Шлаттера вызывает раздражение пластинки роста в области бугристости большеберцовой кости, которая является верхней частью вашей большеберцовой кости, прямо под коленом. Болезнь Севера, поражающая пяточку, - еще один вид несуставного остеохондроза.

Рассекающий остеохондрит - еще одна форма остеохондроза. Это происходит, когда небольшие кусочки хряща и кости смещаются в суставе из-за отсутствия кровотока. Это может произойти в любой части вашего тела и чаще всего встречается в колене.

Хотя в некоторых случаях остеохондроз может возникнуть и зажить без вашего ведома, наиболее распространенным симптомом является боль в области пораженного сустава. Боль может возникать из-за физической активности или давления на эту область.

Другие симптомы могут включать:

- опухоль

- болезненность

- трещина в суставе

- блокировка сустава

- слабость сустава

- жесткость сустава

- неспособность полностью выпрямить пораженную конечность

Остеохондроз не имеет единственной известной причины .

Общие факторы включают напряжение костей, снижение кровоснабжения пораженного участка и травму кости. Остеохондрозы также могут возникать в результате занятий спортом и спортивных травм.

Остеохондроз почти всегда встречается у детей и подростков примерно до 20 лет. У детей, которые занимаются спортом, выше вероятность развития остеохондроза. Это чаще встречается у мальчиков, что может быть связано с тем, что мальчики более подвержены риску травм, чем девочки.

Врачи легко диагностируют остеохондроз с помощью рентгеновских лучей.Существует ряд методов лечения остеохондроза, в том числе следующие:

- Врачи часто рекомендуют отдыхать на той области тела, где ощущается боль.

- Иногда можно использовать бандаж или гипс.

- При некоторых типах остеохондроза упражнения и растяжки могут помочь укрепить мышцы и сухожилия вокруг пораженного сустава.

- В редких случаях рассекающего остеохондрита может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления проблемных костных фрагментов.

Ваш прогноз может варьироваться в зависимости от того, какой у вас тип остеохондроза.Остеохондрозы часто заживают без лечения или с небольшой помощью брекетов или гипсовой повязки. Они часто заживают без лечения в течение нескольких недель или нескольких месяцев после возникновения.

.Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника - основные симптомы и методы лечения